| Titel: | Verbesserte Maschine zum Schuh- und Stiefel-Machen, auch für Sattler und Riemer brauchbar. Von den HHrn. Jak. Dowie, Stiefelmacher (Boot-maker) und Alex. Black, Landmesser. |

| Fundstelle: | Band 34, Jahrgang 1829, Nr. XXI., S. 104 |

| Download: | XML |

XXI.

Verbesserte Maschine zum Schuh- und

Stiefel-Machen, auch fuͤr Sattler und Riemer brauchbar. Von den HHrn.

Jak. Dowie,

StiefelmacherIn England und auch in Frankreich ist ein maͤchtiger Unterschied zwischen

dem Meister, der einen Stiefel, und jenem der einen Schuh verfertigt. Die

Schuhmacher zerfallen dort wieder in Schuhmacher fuͤr Herren und

fuͤr Frauen. So lang bei uns in Deutschland die ehrsame Zunft der

Schuhmacher in ihrer „Simplicitaͤt“ nicht in diese „Triplicitaͤt“ zerfaͤllt,

(um die Sprache eines großen naturphilosophischen Narren auf die Zunftgenossen

Hans-Sachsen's und Martin

Boͤhme's anzuwenden), werden wir in Deutschland weder Schuhe

noch Stiefel haben, und die deutschen Damen werden ihre chinesisch seyn

sollenden Fuͤßchen in Pariser Schuhe, und die galanten Herren ihre

Spazierstoͤkchen (die man hochdeutsch Beine,

auf bayerisch Fuͤße nennt) in englische

Stiefelroͤhren steten.A. d. Ue. (Boot-maker) und

Alex. Black, Landmesser.

Aus den Transactions of the Society for the Encouragement of Arts. Bd. XXXXVI. in

Gill's technological

and microscop. Repository. August 1829, S. 74. (Frei

uͤbersezt.)

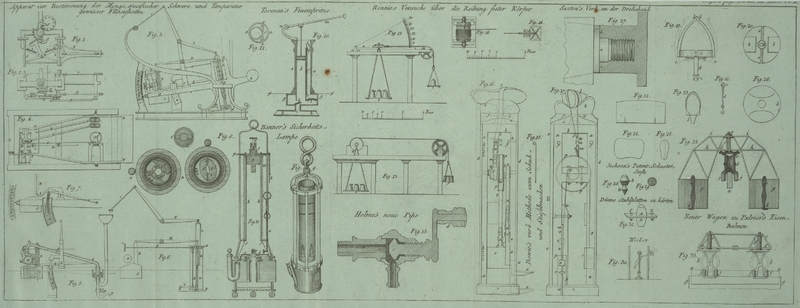

Mit Abbildung auf Tab.

II.

Dowie und Black, verbesserte Maschine zum Schuh- und

Stiefel-Machen.

Die HHrn. Dowie und Black

unterlegten der Society of Arts folgenden Apparat zur

bequemeren Verfertigung der Stiefel und Schuhe, und versahen ihn zugleich mit

Zeugnissen von vier Meistern, die fruͤher sich

aͤhnlicher anderer Vorrichtungen bedienten, und wovon drei jezt die gegenwaͤrtige annahmen; von acht Meistern, die sich von der Brauchbarkeit dieses Apparates

uͤberzeugten, und wovon zwei sich desselben bedienten; und mit zwoͤlf Zeugnissen von Arbeitern, die sich

gleichfalls desselben bedienten. Alle bezeugen die vollkommene Brauchbarkeit und

Zwekmaͤßigkeit desselben, und ziehen ihn den fruͤheren

aͤhnlichen Apparaten von Holden, Parker, Johnson,

Staß vor. Sie wuͤnschen, daß er zur Erhaltung der Gesundheit der

Schuhmacher allgemein in allen Werkstaͤtten eingefuͤhrt

wuͤrde.

Die Society of Arts beehrte Hrn. Dowie und Hrn. Black jeden mit der silbernen

Medaille. Ersterer begleitete das vorgelegte Modell mit folgenden Bemerkungen.

„Die Stellung, in welcher der Schuh- und Stiefelmacher arbeiten

muß, ist, wie man schon seit langer Zeit weiß, der Gesundheit aͤußerst

nachtheilig; man sah sich daher veranlaßt, auf Mittel zur Abhuͤlfe zu

denken, und dadurch entstanden verschiedene Vorrichtungen, durch welche man

versuchte es moͤglich zu machen, daß der Schuster in einer fuͤr

seine Gesundheit

minder nachtheiligen Lage und Haltung des Koͤrpers arbeiten kann. Keine

derselben hat indessen bisher allgemeinen Beifall gefunden, vermuthlich weil

keine ihrem Zweke vollkommen entsprach, und wohl auch wegen der Vorurtheile, die

in der ehrsamen Zunft, im Handwerke allgemein herrschen.“

Die Art, wie der Arbeiter sizen muß, wenn er einen Schuh oder Stiefel macht, ist

bejammernswerth. Seine Kniee muͤssen zum Schraubstoke werden, der die Theile

festhaͤlt, welche bearbeitet werden sollen; an dem linken Knie fesselt ihn

der Knieriemen und unterdruͤkt den Kreislauf des Blutes; er stuͤzt den

Leisten an sein Brustbein, weil er ihm keine andere Stuͤze zu geben vermag,

und braucht auch dieses Statt eines Schraubstokes; seine Kniee muͤssen ihm

endlich noch als Amboß dienen, auf welchem er das harte Leder zuklopft: denn durch

den Stein oder durch das Stuͤk Eisen, das er zwischen Knie und Leder legt,

ist Ersteres kaum geschont. Diese in die Hoͤhe gezogenen Kniee druͤken

mit dem oberen Theile der Schenkel die Eingeweide des Unterleibes zuruͤk an

die Ruͤkenwirbelsaͤule, die der Schuhmacher nach vorwaͤrts

kruͤmmt, wie ein Eichhoͤrnchen, und hinauf gegen das Zwerchfell, das

nun die Lungen nicht frei mehr athmen laͤßt. Die ganze Schwere des

Koͤrpers ruht auf den beiden Knorren der Sizbeine auf einer harten

Flaͤche, die nicht groͤßer ist, als daß man sie mit der Hand bedeken

kann. Es fehlt also an einer Vorrichtung, durch welche der Schuh und Stiefel

waͤhrend der Arbeit fest gehalten werden, und bei welcher der Arbeiter in

gesunder Haltung des Koͤrpers arbeiten kannEs sind mehr denn 30 Jahre voruͤber, daß ein weiser Mann einen Preis

von 1000 fl. demjenigen darbot, der eine Vorrichtung angeben wuͤrde,

durch welche der Schuhmacher in den Stand gesezt wird, seine harte Arbeit

stehend zu verrichten, und sein Brustbein und die Eingeweide seiner

Bauchhoͤhle vor den Zerstoͤrungen zu schuͤzen, die ihm

der treffliche Dreifuß, auf welchem er vom fruͤhen Morgen bis

spaͤt in die Nacht zusammengekauert sizen muß, wie ein armer Neger

auf einem Sclaven-Schiffe, und der ihm alle seine Baucheingeweide

dadurch verkruͤppelt und verkuͤmmert, und der Leisten

zufuͤgt, den er wieder vom fruͤhen Morgen bis in die

spaͤte Nacht an sein Brustbein gestaͤmmt haͤlt, so daß

er Furchen in seine Brust bekommt, in die man oft ein paar Finger bergen

kann. Wir wissen nicht, ob dieser Preis gewonnen wurde; wir wissen aber, daß

seit einem halben Jahrhunderte, theils von Mechanikern, theils von

aufgeklaͤrteren Schuhmachern selbst, mehrere Vorrichtungen angegeben

wurden, die der wohlthaͤtigen Ansicht dieses Menschenfreundes zu

entsprechen suchten. Wenn diese ihren gutgemeinten Zwek nicht immer

erreichten, so liegt es weniger in der Unbrauchbarkeit der dargebotenen

Huͤlfe, als in dem Eigensinne und in der Dummheit des Zunftgeistes,

den man heute zu Tage, vielleicht bloß weil er ein Kind der Finsterniß ist,

auf alle nur immer erdenkliche Weise zu naͤhren, zu hegen und zu

pflegen sucht. Wuͤßten diejenigen, die diesen Nachtheil an der

Menschheit begehen, wie viel sie bloß an demjenigen, wofuͤr sie

allein Sinn haben, an ihrem Finanz-Beutel dadurch sich schaden, daß

sie ihr band mit Kruͤppeln und Siechen uͤberfuͤllen

(von Menschenleben und von Menschenwerth wollen wir nicht sprechen; denn

dieser ist bei vielen Leuten gleich Null); so wuͤrden sie vielleicht

wenigstens in financieller Hinsicht auf einen Gegenstand aufmerksam werden,

dessen Daseyn sie bei ihrer Unkenntniß gar nicht ahnen. Es ist nicht zu viel

gesagt, wenn man angibt, daß in einem Staate von 3 Millionen

Menschen die ehrsame Schuhmacher-Zunft demselben bloß durch die

Ungeschiklichkeit, mit welcher sie ihr Handwerk treibt, in den

oͤffentlichen Krankenhaͤusern, Siechenhaͤusern und

Versorgungs-Anstalten, und in den Armen-Kassen einer jeden

Stadt, eines jeden Marktes und Dorfes jaͤhrlich uͤber 300,000

fl. kostet. Man besuche die Spitaͤler und diese

Wohlthaͤtigkeits-Anstalten, und man wird uͤber das Heer

von Schuhmachern, das dieselben jaͤhrlich mit Blutspeien,

Brustkranken, Lungensuͤchtigen, Leber- und

Unterleibs-Kranken, Bruͤchen, Knieschwaͤmmen,

HaͤmorrhoidarienDer achtbare Meister Dowie fuͤhrt

unter den Krankheiten seiner Kunstgenossen nur

„Haͤmorrhoiden, Unverdaulichkeit, und Sand und

Stein“ an. Man sieht hieraus, wie wenig selbst die

Erfahrneren und Gebildeteren unter diesen guten Leuten ihre wahren

Feinde kennen. Steinbeschwerden sind auf dem festen Lande, wir haben

alte und erfahrne Spital-Aerzte hieruͤber befragt,

unter den Schuhmachern nicht haͤufiger, als unter anderen

Leuten; wohl aber die hier oben angefuͤhrten, meistens

unheilbaren Krankheiten, wenn sie einmal ansingen sich zu

entwikeln.A. d. Ue., Aufgesessenen auf ihren Gesaͤßmuskeln und an denselben mit

Krebs Behafteten, und selbst mit Wahnsinnigen fuͤlltMan gehe von Dorf zu Dorf, und man wird nicht leicht eines finden, wo

nicht ein sogenannter lappiger Schuster waͤre. Man lese die

Geschichte, und man wird finden, daß die Schuhmacher bei allen

Empoͤrungen eine Hauptrolle spielten. Shakespeare, dieser

große Menschenkenner, laͤßt durch einen Schuster das

roͤmische Volk auf dem Marktplaze gegen Caͤsar

aufwiegeln: er traute keinem anderen Handwerker ein

aͤhnliches Maß von Raserei zu. Haben doch sogar Schuster sich

bis in die Region der Poeten und der Philosophen hinauf

entzuͤkt!, erstaunen. Die Zahl der Schuhmacher ist nicht so gering, als man

gewoͤhnlich glaubt. Nach dem unvollstaͤndigen Werke des Hrn.

Rudhart belaͤuft sie sich bloß in 6

Kreisen Bayerns, auf 15,346 Schuster-Meister; gibt man jedem nur

einen Gesellen, so kommen in runder Zahl 30,000 Schuster zum Vorschein. Mit

Weglassung der uͤbrigen Kreise, die Bevoͤlkerung in diesen 6

Kreisen zu 3 Millionen uͤber hoch gerechnet, bilden die Schuster

allein 3 p. C. der gesammten Bevoͤlkerung. Es ist also der

Muͤhe werth, auf die Erhaltung der Gesundheit der traurigen

Interessen eines solchen Capitales zu denken, um so mehr, als diese Leute

fuͤr den Militaͤrdienst so hoͤchst unbrauchbar werden,

und wenn, sie heirathen, eine Rasse erzeugen, die so wenig taugt, als die

Vaͤter selbst. Das Heer der Schneider und Schuster

verkruͤppelt das Heer eines ganzen Volkes. Man muß den Regierungen

hohen Dank wissen, die, durch die volle Strenge der Geseze, die Nachtheile

gewisser Gewerbe fuͤr die Gesundheit des Volkes zu

beschraͤnken wissen; man muß aber diejenigen Regierungen bedauern,

deren Beamten es in ihren Universitaͤts-Jahren noch nicht so

weit gebracht haben, zu wissen, daß das Schuster-Handwerk bei seiner

gegenwaͤrtigen Einrichtung eine Art stehender Pest im Lande ist, die,

leider nicht schnell, aber desto sicherer toͤdtet. Die

niederlaͤndische Regierung, die sich vor so vielen anderen in

Sorgfalt fuͤr das physische und moralische Wohl ihrer Unterthanen

auszeichnet, ist, so viel wir wissen, die erste, die diesem hochwichtigen

Gegenstande ihre Aufmerk amkeit schenkte; es gereicht unserem Vaterlande zur

Ehre, daß es ein Deutscher war, der ihren wohlthaͤtigen Absichten

entsprach. In Holland schrieb vor 50 Jahren der Erste Professor dieses

hochgebildeten Landes, derselbe Professor, der die

Schoͤnheits-Linie in den Meisterwerken des classischen

Alterthumes entdekte, der unsterbliche Camper,

ein Werk uͤber den besten Schuh..

„Der Erste, der dem Schuhmacher mit einer solchen Vorrichtung zu

Huͤlfe zu kommen versuchte, war Hr. Holden von

Fettleworth. Er schlug ein Kissen vor, auf welches man den Stiefel oder Schuh

legen sollte, um ihn mit Bequemlichkeit naͤhen zu koͤnnen. Es

fehlte aber bei dieser Vorrichtung an einer Anstalt, das Leder haͤmmern

und die uͤbrigen Arbeiten mit Sicherheit und Bequemlichkeit vollenden zu

koͤnnen.“

„Eine bessere Vorrichtung gab Hr. Parker. Sie

ist in Smith's

Compendium of practical inventions beschrieben, und

besteht aus einer Bank auf vier Fuͤßen, die vier Fuß von der Erde weg

hoch ist, und aus einem ringfoͤrmigen Kissen, dessen Durchmesser

wenigstens so groß ist, als der Schuh, der auf dieser Bank liegt. Durch den

Mittelpunkt des Kissens und durch die Bank geht ein Loch, durch welches ein

Riemen laͤuft, der, wenn er doppelt durch dasselbe durchgezogen wird,

oben auf dem Kissen eine Schlinge bildet, in welche der Schuh mit dem Leisten

gestekt wird. Wenn nun die unteren Enden dieses Riemens an einem

Tretschaͤmel unten am Boden der Werkstaͤtte befestigt sind, so

wird, wenn der Arbeiter mit seinem Fuße auf diesen Tretschaͤmel tritt,

der Schuh auf dem Kissen so fest gehalten, daß er gehoͤrig bearbeitet

werden kann; und wenn der Arbeiter seinen Fuß von diesem Tretschaͤmel

zuruͤkzieht, kann der Schuh in dem Riemen nach Belieben umgekehrt und

auch heraus genommen werden. Diese Vorrichtung schlug der Erfinder zu zwei

Guineen (24 fl.) an“; bei uns wird sie einem Schuhmacher, der den

Riemen und das Kissen sich leicht selbst zurichten kann, nicht auf zwei Gulden

kommen. „Bei dieser Vorrichtung muß der Arbeiter, sagt Herr Dowie, immer stehen, wenn er den Schuh mit dem Fuße

fest halten will, und dieß ist ermuͤdend.“ Der Schuhmacher

kann aber, nach unserer Ansicht, auch sehr bequem dabei abwechselnd sizen, und doch

den linken Fuß auf dem Tretschaͤmel haben. Diese Vorrichtung ist die

einfachste von der Welt, und, wenn es ihr auch noch an bequemer Einrichtung zu

diesem oder jenem Theile der Arbeit fehlt, so reicht sie doch fuͤr den

groͤßten Theil derselben hin, und jeder Dorfschuster kann sich dieselbe

beilegen.

„Hr. Johnson gab einen aͤhnlichen, aber

schon mehr zusammengesezten, Apparat an. Start des Kissens nahm er einen

laͤnglichen Holzblok, der zu beiden Seiten aufsteigt, und die Stelle der

Kniee des Schuhmachers vertritt. Es laͤuft ein Riemen durch denselben,

wie bei der vorigen; Statt daß aber derselbe an einem Tretschaͤmel

befestigt ist, ist er an einer Feder angebracht, so daß der Arbeiter nach

Belieben sizen oder stehen kann. Der Nachtheil bei diesem Apparate ist der, daß

die Staͤrke der Feder sehr groß seyn muß, folglich der Arbeiter seine

Arbeit nicht schnell genug wenden und drehen kann. Man hat Klammern

dafuͤr angebracht, die aber denselben Nachtheil haben.“

„Hr. Staß hat eine Art solcher Klammern

erfunden, die in einem Gewinde, wie bei einer Zange, laufen, und an jedem Ende

derselben ein paar Riemen befestigt, die an einem Tretschaͤmel angebracht

sind. Auch hier mußte der Arbeiter, wie Hr. Dowie

sagt, stehen, und wurde muͤde, hatte jedoch seinen Fuß bequemer, als in

der Vorrichtung des Hrn. Parker.“

„Hr. Dowie hat nun mit Hrn. Black eine Vorrichtung zu Stande gebracht,

„die die Maͤngel der bisherigen Apparate beseitigt, und

durch die Erfahrung mehrerer Jahre (seit 1824) in seiner eigenen

Werkstaͤtte und in jener anderer Meister sich als sehr brauchbar

zeigte, mit welcher man leicht, schnell, und ohne allen Nachtheil

fuͤr die Gesundheit des Arbeiters arbeiten kann. Ueberdieß

gewoͤhnt der Gesell sich leicht an dieselbe. Man kann sie jedes Mal

nach der Groͤße desselben hoͤher oder tiefer

stellen.“

„Das Gestell dieser Maschine besteht aus vier Fuͤßen, einem

Bodenbrette und einem Aufsaze: quer durch laufen Leisten zur Aufnahme der Zapfen

des Rades und der Achse. Es ist ein Paar Klammern angebracht, ein Blok

fuͤr flache Saͤume, ein kreisfoͤrmiger Blok, der

ausgestopft und mit Leder uͤberzogen ist: alles dieß laͤßt sich,

nach Bedarf, oben auf die Maschine bringen.“

„Ein Gewicht von ungefaͤhr 17 Pfund haͤngt an einem Riemen,

der uͤber eine Rolle laͤuft. Der Tretschaͤmel, der das

Gewicht hebt, und so die Arbeit frei laͤßt, ist mit einer kleineren Rolle

auf derselben Achse mittelst eines anderen Riemens in Verbindung, und schiebt

sich auf messingenen Reibungs-Platten, die in einem Fuße des Gestelles

angebracht sind. Der kreisfoͤrmige Blok und das kleine Kissen dienen als

Lager fuͤr den Schuh, waͤhrend der ganzen Bearbeitung desselben,

außer bei dem sogenannten Schließen (closing): beide

werden mittelst eines dritten Riemens fest gehalten, der uͤber eine

andere kleine Rolle auf derselben Achse laͤuft, und von dieser durch ein

Loch in dem oberen Theile des Gestelles emporsteigt.“

„Die Form der Klammern ist, wie Hr. Dowie sagt,

neu, und sehr bequem, indem die Arbeit mittelst des Tretschaͤmels in

denselben in jede verlangte Lage gebracht werden kann, und dann von der Gewalt

der Achse fest gehalten wird, mit welcher sie mittelst eines Riemens, Hakens und

eines Drehe-Gewindes in Verbindung steht. Der Blok zu flachen

Saͤumen wird auf eben dieselbe Weise, wie der Schuh, fest

gehalten.“

„Der Apparat zum Schließen (closing apparatus)

kann auch Sattlern und Riemern dienen.“

Als Ursache, warum diese so wohlthaͤtigen Vorrichtungen nicht bei dem

Handwerke eingefuͤhrt werden, gibt Hr. Dowie (der

uͤbrigens des Zunftgeistes und der Handwerks-Vorurtheile hier nicht

erwaͤhnt) den Umstand an, daß die Gesellen (in England) in ihren eigenen

Wohnungen arbeiten, und da sie meistens fuͤr sich und ihre Familie nur ein

Stuͤbchen haben, diesen Apparat in derselben nicht aufstellen koͤnnen,

auch der Meister keine Aufsicht auf denselben haben kann. Er raͤth also den

Meistern „eigene Werkstaͤtten zu errichten, in welchen sie auf die Gesellen und

ihre Arbeit die noͤthige Aufsicht fuͤhren koͤnnen, wodurch

auch diese Menschen moralisch besser wuͤrden,“ woran wir, da

bei uns auf dem festen Lande die Gesellen in der Regel alle unter den Augen des

Meisters arbeiten, zweifeln zu duͤrfen glauben.

Beschreibung der Figuren zur Vorrichtung des Hrn.

Dowie.

Fig. 16 und

17.

zeigen diese Vorrichtung von der Vorderseite und von der Seite im Achtel ihrer

natuͤrlichen Groͤße. Sie besteht aus vier hoͤlzernen leichten

Balken aaaa, die oben mittelst anderer Balken b zusammengehalten werden, und unten in einem Bloke c eingelassen sind. Drei Seiten sind mit duͤnnen

Brettchen ddd geschlossen, und an der vierten

Seite ist eine Thuͤre ee, welche die innere

Hoͤhlung schließt, so daß dann das Ganze wie ein Kasten aussieht. In Fig. 17. ist

das Seitenbrett weggenommen. ff sind zwei

Loͤcher, durch welche die Zapfen g in Fig. 16.

laufen, die in dem Brette befestigt sind. Fig. 18. ist ein Stift,

der durch die Augen der Zapfen laͤuft, und das Brett an seiner Stelle

befestigt haͤlt, welches zugleich durch den Blok am Boden fest gehalten wird.

hh

Fig. 16. sind

die beiden Angeln der Thuͤre e, welche hier

weggenommen ist. i ist ein, oben auf dem Gestelle

befestigter, Blok, mit einem runden Loche, das mitten durch denselben laͤuft,

und einem kreisfoͤrmig vertieften Aufsaze jj, der durch punktirte Linien angedeutet ist. Auf diesem liegt der

Kissen-Blok k, der gleichfalls in der Mitte

durchbohrt ist, und in die Vertiefung j paßt, so daß

alle diese Loͤcher auf einander passen. Dieses Kissen dient Statt des

Knieleders des Arbeiters. Der Riemen ll

haͤlt den Schuh oder Stiefel auf diesem Kissen fest, und wird mittelst zweier

Drehegewinde nn mit dem Riemen m verbunden. Auf diese Weise kann die Arbeit nach jeder

Richtung gedreht werden, ohne daß der Riemen m, welcher

auf der Rolle oder Trommel an der Achse o befestigt ist,

verdreht wird. pp ist eine groͤßere Rolle

oder Scheibe auf derselben Achse o. q ist ein Riemen,

welcher bei r auf dieser Scheibe befestigt ist, und das

Gewicht s traͤgt. Die Scheibe p ist drei Mal so groß, als die Trommel oder Rolle bei

o, und folglich haͤlt das Gewicht s die Arbeit drei Mal so fest, als es durch seine bloße

Schwere nicht im Stande waͤre dieselbe fest zu halten. t ist eine andere kleine Trommel auf derselben Achse, auf welcher der

Riemen uu befestigt ist, der an den schiebbaren

Tretschaͤmel vv angeschnallt ist. ww ist der Ausschnitt, in welchem der

Schaͤmel auf und nieder steigt. x ist ein flacher

Theil des Tretschaͤmels, der sich an den messingenen Platten yy reibt. z ist ein

aͤhnliches Stuͤk, das sich an innen angebrachten aͤhnlichen Platten reibt. Auch in

dem Brette g ist ein Ausschnitt, in welchem der

Tretschaͤmel sich bewegen kann. Wenn man nun auf diesen Tretschaͤmel

tritt, wird das Gewicht s gehoben, und die Arbeit wird

frei; wenn man den Fuß von demselben wegzieht, haͤlt das Gewicht die Arbeit

wieder fest.

Fig. 19. sind

die Klammern, oder, wenn man will, der Schraubstok. Fig. 20. zeigt ihn von

oben und geoͤffnet. aa sind die beiden

Angeln; bb die beiden Baken. In der Mitte befindet

sich ein Loch, und in diesem ist eine Schraube c, von

welcher ein Riemen d hinabhaͤngt, der unten mit

einem Haken versehen ist. Fig. 21. zeigt diesen

Riemen von der Seite. Wenn man diesen braucht, wird der Kissen-Blok k weggenommen, und man laͤßt den Riemen l von seinen Drehegewinden n

hinabhaͤngen. Hierauf wird der Schließer oder die Klammer, die einen

Vorsprung j hat, welcher in die Vertiefung paßt,

aufgesezt, mit diesem Riemen in Verbindung gebracht, und der Riemen d in die Drehegewinde eingehaͤngt, wo sodann das

Gewicht s die Klammern zusammenhalten wird: diese

Klammern koͤnnen mittelst der Hand, oder mittelst des Tretschaͤmels

geoͤffnet werden: in diesem lezteren Zustande zeigen sie die punktirten

Linien, Fig.

19.; wenn die Hoͤrner der Klammern ee auf dem Bloke i ruhen, und das Gewicht s auf den Riemen d wirkt,

wird der mittlete Theil hinabgezogen, und schließt so die Baken. Fig. 22 und 23. zeigen

einen Blok von der Seite und von dem Ende, der mittelst des Riemens l oben auf i festgehalten

wird. Fig. 24

und 25. sind

Seiten- und End-Ansichten eines weichen Kissens. Fig. 26. zeigt den

Kissen-Blok k von oben.

Hr. Gill belobt vorzuͤglich die sinnreiche

Anwendung der verschiedenen Durchmesser der Rollen auf der Achse o, wodurch das Gewicht von 17 Pfd. mit einer Kraft von

50 wirkt. Er glaubt aber, daß es besser waͤre mit dem Riemen q, an welchem das Gewicht haͤngt, noch einen

Riemen zu verbinden, und diesen uͤber eine Trommel an der Seite des Gestelles

zum Tretschaͤmel hinablaufen zu lassen, indem auf diese Weise der Arbeiter

nur eine Kraft von 17 Pfd. anzuwenden haͤtte, um das Gewicht in die

Hoͤhe zu heben, Statt der 50, die jezt von ihm gehoben werden

muͤssen.

Diese Maschine scheint uns allerdings gut; wir finden sie aber zu zusammengesezt und

zu kostbar.

Tafeln