| Titel: | Ueber die Maschinen und über das Verfahren auf der mechanischen Wäscherei an der Seine zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 34, Jahrgang 1829, Nr. LXXXVI., S. 343 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Ueber die Maschinen und uͤber das

Verfahren auf der mechanischen Waͤscherei an der Seine zu Paris.

Aus dem Industriel, Juni 1829. S. 49.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Ueber das Waschen an der Seine zu Paris.

Diese Waͤscherei befindet sich auf einem fest gebauten Schiffe von 150 Fuß

Laͤnge und 28 Fuß Breite. Das Gebaͤude hat ein gefaͤlliges

Aeußere, ist leicht gebaut und zwei Stokwerke hoch. Die untere Abtheilung desselben

dient zu den verschiedenen Arbeiten des Waschens, die obere zum Troknen,

Plaͤtten etc.

Beschreibung des Verfahrens. Die in der Anstalt

abgegebene Waͤsche wird zuvorderst mit einer Tinte bezeichnet, welche den

Alkalien widersteht, und dann in drei Classen sortirt: in grobe, feine und in

farbige Waͤsche. Jede dieser drei Gassen von Waͤsche wird auf eine

besondere Weise behandelt.

Jede Waͤsche von was immer fuͤr einer Classe wird zuerst in laues

Wasser geweicht. Diejenige, welche nur wenig schmuzig ist, wird mit der Hand in

Kufen aus dem Groben gewaschen (essanger), die mittelst

Dampfes geheizt werden, und in welchen eine staͤte Stroͤmung

unterhalten wird, so daß das Wasser jeden Augenblik sich in denselben erneut. Der

Dampf wird so in die Kufen geleitet, daß die ganze Masse Wassers dadurch in Bewegung

gesezt und immer in gleicher Temperatur erhalten wird. Die sehr schmuzige

Waͤsche wird in den Waschraͤdern aus dem Groben gewaschen, von welchen

weiter unten die Rede seyn wird, Anfangs mir einer leichten warmen

Seifenaufloͤsung, und hierauf in Wasser. Die aus dem Groben gewaschene

Waͤsche laͤßt man ein paar Stunden lang abtroͤpfeln, und bringt

sie dann in die Laugenkufen. Die Weise, wie die Waͤsche in diese Kufen

eingelegt wird, ist nicht ohne alle Regel, und es gehoͤrt eine lange Uebung

dazu, um gut und schnell einzubreiten (encuver).

Nachdem die Waͤsche in die Kufen eingebreitet wurde, oͤffnet man nach

und nach den Dampfhahn, der die Lauge hizen und aufsteigen machen soll: in

ungefaͤhr einer halben Stunde faͤngt sie an zu sieden. Nun beginnt das

Auslangen (coulage), wobei man vorzuͤglich

dafuͤr sorgen muß, das Durchstroͤmen der Lauge immer zu unterhalten.

Nach 4, 5 oder 6 Stunden, je nachdem die Kufe groß ist, ist die Arbeit vollendet.

Zwei Stunden darauf faͤngt man an, die Waͤsche herauszunehmen, und in

ein Nez zu geben, das man wie einen Sak zuschnuͤrt. Dadurch wird die weitere

Arbeit erleichtert, und die Waͤsche vor dem Zerreißen gesichert.

Die mit der Waͤsche angefuͤllten Nezsaͤke werden in die

verschiedenen Abtheilungen der Waschraͤder gestekt, in welche man Anfangs eine leichte

Seifenaufloͤsung gelangen laͤßt, die man nach und nach mit Dampf

erhizt. Nachdem die Waͤsche einige Minuten lang gesotten hat, laͤßt

man das Seifenwasser abstießen, und spuͤlt die Waͤsche mit Wasser aus,

das man durch Kohle durchfiltrirteDieß ist nur an dem Seinewasser noͤthig, an dem Wasser der Themse, des

Donauarmes bei Wien und an der Spree, oder wo immer ein kleiner Fluß durch

den Unrath einer großen Stadt zur Kloake wird.A. d. Ue.: Anfangs laͤßt man dieses Wasser lauwarm zufließen, dann kalt, und so

lang, bis es rein und klar abfließt. Die Anwendung des filtrirten Wassers Statt des

schlammigen „(der Seme)“ zum Ausspuͤlen ist ein

merkwuͤrdiger Umstand; die Waͤsche wird dadurch viel reinerUm nichts reiner, als sie bei uns im Lech oder in der Isar, oder in der Wien

ober Hitzing wird. Und doch gibt es noch viele vornehme Leute in

Deutschland, die ihre Waͤsche in dem schmuzigen Seinewasser waschen

lassen.A. d. Ue..

Hiermit hat nun die Arbeit des eigentlichen Waschens ihr Ende. Nachdem die

Waͤsche gehoͤrig ausgespuͤlt ist, nimmt man sie aus dem Neze,

blaͤut sie im Blauwasser, und gibt sie in die maͤchtige hydraulische

Presse, um den groͤßten Theil des Wassers aus derselben auszupressen. Die

ausgepreßte Waͤsche kommt in Koͤrbe, und wird durch eine

Fallthuͤre uͤber der Presse auf den Trokenboden zum

Aushaͤngehinaufgezogen.

Der Trokenboden wird mittelst zweier Hizer (Calorifères) am untersten Theile desselben geheizt. Die warme Luft

stroͤmt durch zwei Waͤrmeroͤhren (bouches de Chaleur), die etwas hoͤher, als der Fußboden liegen,

ein, und der zum Troknen unerlaͤßliche Luftzug wird durch hoͤlzerne

Schornsteine unterhalten, deren Oeffnungen sich am Fußboden befinden. Auf diese

Weise steigt die warme Luft Anfangs gegen die Deke hinauf, und dann wieder bis auf

den Fußboden herab, um daselbst durch die hoͤlzernen Schornsteine zu

entweichen, wodurch dann alle Luftschichten in dieser Trokenstube gleiche Temperatur

erhalten.

Die Waͤsche wird auf Stangen von Fichtenholz aufgehaͤngt, die vor den

Striken den großen Vortheil voraus haben, daß die Waͤsche sich auf denselben

leichter ausbreiten laͤßt.

Nachdem die Waͤsche troken geworden ist, wird sie wieder, und zwar nach ihren

Zeichen, sortirt, um daraus Paͤke zu bilden, die, nach geschehener Vorarbeit,

zum Plaͤtten getragen werden. Eine schoͤne, auf einem Gestelle von

Gußeisen aufgezogene, Maschine, die aus zwei starken papiernen Walzen und aus einem

hohlen Cylinder aus Gußeisen besteht, der mit Dampf gehizt wird, mangt oder

cylindrirt die

Tischwaͤsche, die Bettuͤcher, Vorhaͤnge etc., uͤberhaupt

alle lange Waͤsche.

Mit eben dieser Maschine (die im Industriel, April, S.

634, Polytechn. Journ. Bd. XXXVIII. S. 383.

beschrieben ist) kann man auch Seidenzeuge und Calicots etc. waͤssern. Grobe

Waͤsche wird, nachdem sie zusammengelegt wurde, einige Zeit uͤber der

Einwirkung einer Schraubenpresse uͤberlassen, was Statt des Plaͤttens

dient.

Diese, obgleich sehr kurze, Darstellung des Verfahrens bei der mechanischen

Waͤscherei wird hinreichen, um die Vorzuͤge desselben vor dem

gewoͤhnlichen Verfahren der Waͤscherinnen darzustellen. Das

gewoͤhnliche Verfahren derselben besteht in Folgendem.

1) wird mit einer harten Buͤrste aus Roßhaar aus dem Groben gewaschen. Dann

kommt

2) das Baͤuchen (Saͤchteln) in der Lauge;

3) das Bleichen im Chlorkaliwasser (eau de javelle);

4) das Buͤrsten und das Klopfen mit dem Blaͤuel;

5) das Auswinden, um das Wasser wegzuschaffen;

Wir wollen nun diese verschiedenen Arbeiten genauer zergliedern. Die Waͤsche

besteht, als Gewebe, aus Faden, und diese Faden bestehen aus Fasern. Die Wirkung der

Buͤrste auf diese Faden kann keine andere seyn, als daß sie die an der

Oberflaͤche dieser Faden befindlichen Fasern wegnimmt. Es ist auch richtig,

daß, wenn auf einer Waͤsche ein Flek sich befindet, der nur die außersten

Fasern der Faden derselben beschmuzt, der Flek verschwindet, sobald man diese

aͤußersten Fasern wegnimmt; und diese Wirkung bringt die Buͤrste auf

eine bewundernswuͤrdige Weise hervor. Es ist aber auch eben so richtig, daß

das Gewebe dadurch auf eine außerordentliche Weise leidet, und daß durch diese

Einwirkung der Buͤrste die ganze Leinwand nach Verlauf einiger Zeit zur

wahren Charpie werden muß.

Der Blaͤuel wirkt auf eine andere Weise. Es ist offenbar, daß die Gewalt, mit

welcher er geschlagen wird, sich ploͤzlich an der Waͤsche bricht, und

daß die Luft und das Wasser, welches in den Hoͤhlungen eingeschlossen ist,

die die Falten der Waͤsche bilden, augenbliklich heraussprizt, und sich den

Weg mitten durch die Zwischenraͤume des Gewebes bahnen muß. Eine nothwendige

Folge hiervon ist, daß diese Zwischenraͤume groͤßer, und die Faden,

die dieselben einschließen, stark gespannt und gezerrt werden muͤssen: wenn

daher diese Faden nicht stark genug sind, um einer solchen Einwirkung zu

widerstehen, sind Risse unvermeidlich.

Die Waͤscherinnen schlagen mit dem Blaͤuel bald flach, bald mit der

Kante desselben zu. (carre in der Sprache der Pariser

aͤscherinnen). Man sollte glauben, das erstere Verfahren waͤre weniger

nachtheilig, weil

waͤhrend desselben die Wirkung des Blaͤuels sich uͤber eine

groͤßere Oberflaͤche erstrekt, oder, wenn man lieber will,

uͤber eine groͤßere Masse von Luft und Wasser, so daß also die Wirkung

nicht gar so heftig ist. Allein, wenn man bedenkt, daß die Waͤsche

waͤhrend dieses Blaͤuens gegen die Unterlage (selle) angedruͤkt liegt, und folglich zwischen dieser und dem

Blaͤuel sich befindet, so oft breit geklopft wird; so sieht man, daß das

Wasser nur an den Seiten heraussprizen kann, die noch frei liegen, und man kann sich

einen Begriff von dem Unheile machen, welches dadurch entstehen muß.

Bei dem Klopfen mit der Kante hat dieser Nachtheil zwar nicht Statt; allein, da hier

nur auf eine kleine Oberflaͤche eingewirkt wird, so faͤhrt nur wenig

Wasser ploͤzlich heraus; und waͤhrend der Faden breit geklopft wird,

wird er ungleich gespannt, und das Gewebe eben so verdorben.

Ueberhaupt hat derjenige, der den Blaͤuel erfand, man mag ihn anwenden, wie

man will, keine andere Erfindung an demselben gemacht, als eine hoͤchst

ungluͤkliche, und hoͤchst verderbliche, und die Arbeit, die dem

Blaͤuel auf der Ferse folgt, das Auswinden, ist nicht minder verderblich,

indem dadurch die Faden des Gewebes ungleich gespannt werden, und dieses folglich

dadurch auch immer muͤrber oder gar zerrissen wird.

Das Baͤuchen (Saͤchteln) in der Lauge, so wie die Waͤscherinnen

es gewoͤhnlich treiben, hat auch seine großen Nachtheile. Diese Arbeit ist zu

einem Schlendrian geworden, ohne alle Regel und ohne allen Grundsaz. Man sezt hier

Alkali zu, ohne zu wissen, was man damit will, und tappt blindlings nach demselben,

ohne einzusehen, wie viel man davon nehmen soll. Hieraus folgt nun, daß die

Waͤsche bald gut, bald schlecht von ihrem Schmuze befreit wird, bald die

Lauge gaͤnzlich umschlaͤgt etc. Wenn die Lauge schlecht

angebruͤht ist, was nothwendig sehr oft der Fall seyn muß, so wird die

Waͤsche nur halb rein; man muß zu den mechanischen Mitteln, zur

Buͤrste, zum Blaͤuel seine Zuflucht nehmen, und die Folge davon ist,

daß die Leinwand durch ein einziges Waschen mehr leidet, als wenn man sie einige

Monate lang gebraucht haͤtte. Man muß, nach allen diesen Bemerkungen,

gestehen, daß unsere gewoͤhnliche Waschkunst, so wie sie von unseren

Waͤscherinnen betrieben wird, sich in einem hohen, oder, wenn man lieber

will, tiefen Grad von Unvollkommenheit befindet. Es ist schwer zu begreifen, wie

diese Kunst so lang in diesem Zustande bleiben konnteSehr leicht begreiflich, wenn wir bedenken, daß wir beinahe seit

Jahrtausenden im Allgemeinen das System der halben

Maßregeln befolgen, unsere Haͤlfte (und der bessere Mann wird die Hand auf's Herz legen, und mit uns sagen,

unsere bessere Haͤlfte)

vernachlaͤssigen; folglich, in so fern jedes Ganze nur aus zwei

Haͤlften besteht, nie ein vollkommenes

Ganzes auf die Welt bringen. Nur bei dem Wilden und Halbwilden ist

das Weib in seiner vollen Wuͤrde, und nur bei dem Wilden und

Halbwilden ist die Hauswirthschaft in strenger Ordnung; das Weib sorgt

fuͤr das Haus, der Mann fuͤr die Erhaltung des Hauses und des

Weibes. So wie die Cultur steigt und in Aftercultur ausartet (denn wahre Cultur ist nur Veredlung der Natur,

uͤber deren Graͤnze sie sich nicht um ein Haar breit zu

entfernen wagt), verliert das Weib seine Rechte, seine Wuͤrde, wird

eine miserabilis persona, wird hoͤchstens

der erste Bediente (le prèmier

domestique) im Hause. Und so, wie in jedem Hause, wo der erste Diener,

heiße er nun Baumann oder Minister, mehr Kopf oder Herz hat, als der Herr,

es am Ende nach dem Willen des ersten Dieners im Hause geht, und nicht nach

dem Willen des Herrn; so sehen wir auch, daß in jenen Laͤndern (und

dieß ist gluͤklicher Weise fuͤr die Menschheit, bei den groben

Irrthuͤmern, in die sie auf ihrem Wege zur Cultur gerieth, die

groͤßte Anzahl der Laͤnder uͤber der Erde), in welchen

das Weib nur die Rolle der ersten Dienerin, und nicht die des „Alter Ego“ spielt, Alles und

Alles nach dem Willen der Weiber geschieht. Die Geschichte aller

Voͤlker und Zeiten, aller Hoͤfe und aller Bauernhoͤfe

liefert die Urkunden-Beweise zu dieser Behauptung, wenn man an der

Wahrheit derselben auch nur einen Augenblik zweifeln koͤnnte.

„Naturam expellas furcâ,

tamen usque recurret, Et mala perrumpet furtim fastidia

victrix.“ Und so raͤcht sich die Natur

fuͤr die Schmach, die wir ihr in Vernachlaͤssigung und

Mißhandlung der schoͤneren Haͤlfte ihrer Schoͤpfung zu

bringen uns nicht entbloͤdeten. Alles, was das Geschaͤft, die

Pflicht des Weibes ist, ist dort, wo das Weib der „Alter Ego“ des Mannes ist, in

seiner Vollendung, und dort, wo das Weib zum Sclaven herabgewuͤrdigt

wurde, zur Puppe mit der sich Maͤnner spielen, im Verfalle, in

jaͤhrlich groͤßerem Verfalle. Der Held vor Troja und in Troja

kleidete sich noch in Kleider, die ihm sein Weib gefertigt hatte, so wie die

Weiber der Sieger der Roͤmer in Deutschlands Waͤldern ihre

Maͤnner in die Arbeit ihrer Nadel kleideten, muthvoll den Mann in das

Gewuͤhl der Schlacht begleiteten, und nicht selten tapferer waren,

als er. Jezt ist es dahin gekommen, daß mancher deutsche Mann nicht mehr

einen Lappen am Leide, nicht ein rein gewaschenes Hemd auf dem Leibe haben

wuͤrde, wenn er es aus der Hand seiner Frau erhalten sollte, die

lieber Romane und Komoͤdien liest oder schreibt oder gar spielt, als

sich um die Hauswaͤsche zu kuͤmmern, die den Maͤgden

uͤberlassen bleibt, welche bekanntlich derjenigen Classe

angehoͤren, die man seit Jahrhunderten immer duͤmmer und

unwissender zu machen bemuͤht war, und noch ist. Man denke nur einen

Augenblik uͤber die Erziehung nach, die das weibliche Geschlecht von

Hermansschlacht bis auf unsere Zeiten erhalten hat, und man wird leicht

begreifen, wie es kommt, daß wir, ungeachtet der Cultur, auf die wir so sehr

pochen, im Gebiete der Weiberarbeiten und

Kuͤnste hinter den Wilden und Halbwilden zuruͤk

geblieben sind..

Die Waschanstalt an der Seine wurde in der Absicht errichtet, die Waͤscherei

mehr in Einklang mit unseren heutigen Kenntnissen zu bringen, und ein Verfahren

einzufuͤhren, durch welches die Waͤsche nimmermehr verdorben und

zerrissen werden kann. Der gemachte Versuch wurde mit dem gluͤklichsten

Erfolge gekroͤnt, und man sieht jezt bereits allgemein die Vortheile dieses

Verfahrens bei dem Waschen ein, sowohl in Hinsicht auf die Reinheit und Weiße der

Waͤsche, als auf die Schonung derselben und auf die Wohlfeilheit bei dem

geringen Waͤscherlohne, das man zu bezahlen hatEs faͤllt uns auf, daß unter den vielen Vortheilen einer solchen

Waschanstalt einer der groͤßten nicht angegeben wurde,

naͤmlich dieser, daß man seine Waͤsche alsogleich waschen

lassen kann, nachdem sie schmuzig geworden ist: einVortheil, dessen

wohlthaͤtige Folgen nicht zu berechnen sind, und woruͤber die

meisten Haushaltungen durch ein verderbliches Vorurtheil getaͤuscht

werden. Man haͤlt es naͤmlich in den meisten großen

Haushaltungen fuͤr gut, die schmuzige Waͤsche Monate lang

liegen zu lassen, und nur alle Viertel- oder halbe Jahre zu waschen;

in manchen großen Haͤusern wird gar nur ein Mal im Jahre gewaschen.

Man sezt einen Stolz darein, dadurch seine Wohlhabenheit zu zeigen, daß man

so viele Waͤsche besizt, daß man nur ein oder zwei Mal im Jahre

waschen lassen darf, und seine Waͤsche Monate lang in ihrem Schmuze

und Unrathe kann verstinken und verfaulen lassen. Man findet hierin sogar

noch Ersparniß, indem man bei solchen großen Waͤschen weniger Holz,

Lauge, Seife braucht, als wenn man in einzelnen kleinen Partien

waͤscht, und immer frisch heizen, baͤuchen etc. muß. So

richtig diese leztere Bemerkung auch seyn mag, so ist es eine andere

Bemerkung noch weit mehr, naͤmlich diese: daß schmuzige

Waͤsche, die durch Schweiß, thierisches Fetz und thierische

Saͤfte aller Art verunreinigt ist, wenn sie in diesem Schmuze Monate

lang aufbewahrt wird und uͤber einander liegt oder haͤngt, in

eine Art von Gaͤhrung geraͤth, die nicht nur fuͤr die

Nase, sondern auch fuͤr die Augen deutlich wird, und die Leinwand in

dieser Waͤsche in denselben Zustand bringt, in welchem wir sie in den

Lumpen der Papier-Muͤhlen findet, wo man die Lumpen faulen

laͤßt. Der Schmuz und vorzuͤglich der Faͤrbestoff,

welcher die Fleken bildet, die durch thierische Saͤfte in der

Waͤsche entstehen, verbindet sich, wenn er in Gaͤhrung

geraͤth, so innig mit der vegetabilischen Faser, daß er die

Waͤscherinn zur groͤßten Anstrengung mit der Buͤrste

verleitet, wodurch dann nothwendig die Faden geschwaͤcht werden, und

die durch anfangende Faͤulniß muͤrbe gewordene Leinwand

zerreißt. Nicht das Aufbewahren der reinen

Waͤsche im Kasten ist es, was alle Waͤsche so bruͤchig

macht, sondern der Umstand, daß sie Jahre lang im Schmuze faulte. Die Weiber

der Wilden und Halbwilden wissen es besser, als unsere reichen Hausfrauen,

die auf den Vorrath ihrer Waͤsche stolz sind, wie man mir

Kleidungsstuͤken umzugehen hat, wenn sie schmuzig geworden sind, und

wenn sie lang gut und brauchbar erhalten werden sollen: man sieht sie den

ganzen Tag am Flusse. „Eine gute Hausfrau hat immer etwas zu

waschen“ heißt es in einem alten deutschen Sprichworte, dem

man in spaͤterer Zeit einen garstigen Sinn unterlegte; es

waͤre zu wuͤnschen, daß es immer im mechanischen oder

hauswirthschaftlichen Sinne wahr geblieben und nie im moralischen parodirt

worden waͤre Aehnliche Waschanstalten, wie die Pariser, scheinen uns

vorzuͤglich dadurch aͤußerst nuͤzlich, daß man

taͤglich seine schmuzige Waͤsche in das Waschhaus schiken, und

Tags darauf wieder rein in den Kasten legen kann. Dieß conservirt die

Waͤsche besser, und erspart mehr an derselben, als wenn man sie, um

Feuer und Lauge zu sparen, halb anfaulen, und wie gute oberdeutsche

Hausmuͤtter sagen, den Schmuz „eingrinden“

laͤßt.A. d. Ue..

Feine Waͤsche muß mit der Hand geplaͤttet werden, und durch dieses

Plaͤtten, wenn es nicht mir der gehoͤrigen Aufmerksamkeit und

Geschiklichkeit geschieht, leidet die schoͤne Weiße der Waͤsche

unendlich. Man hat daher auch bei dieser Waschanstalt sich alle erdenkliche

Muͤhe gegeben, diesen Theil der Wascharbeit zu verbessern und zu

vervollkommnen: es bleibt jedoch in dieser Hinsicht noch vieles zu leisten

uͤbrig.

Einer der schwierigsten und verdrießlichsten Theile bei dieser Anstatt, der am

meisten Aufmerksamkeit fordert, ist die innere Verwaltung derselben, die Handhabung

der strengsten Ordnung und wechselseitigen Verantwortlichkeit der verschiedenen

Individuen gegen einander, durch deren Haͤnde die Waͤsche gehen muß.

Nach vielen Versuchen hat man endlich ein Verfahren gefunden, welches die

vollkommenste Regelmaͤßigkeit im Gange des Geschaͤftes gewaͤhrt, und das

Fortbestehen der Anstalt auf das Kraͤftigste sichert.

Man hat auch neuerlich eine Maschine zum Glaͤtten der Waͤsche in dieser

Anstalt errichtet. Sie besteht aus einer glaͤsernen Scheibe, die in einer

hoͤlzerneu Furche hin und her laͤuftEin Stuͤk Bergkrystall, Achat, Chalcedon oder Jaspis wuͤrde

besser als Glas seyn.A. d. Ue.. Die Politur des Glases, welches auf der Waͤsche, die auf dem Holze

liegt, gerieben wird, gibt lezterer eine schoͤne Glaͤtte, die man auch

bei Gilets aus Ziegenhaar mit Vortheil anwenden kann. Wir haben die Resultate dieser

Arbeit gesehen, und sie in ihrer Art vollkommen gefunden.

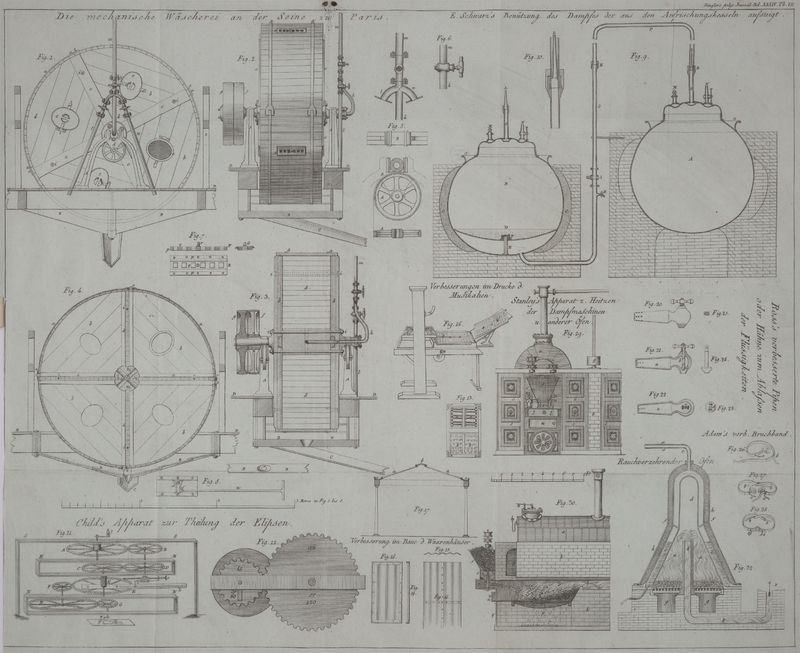

Beschreibung der Waschraͤder an der mechanischen

Waͤscherei auf der Seine zu Paris.

Fig. 1. zeigt

das Rad von der Vorderseite;

Fig. 2. von

der Seite;

Fig. 3. im

Durchschnitte nach der Achse;

Fig. 4. im

senkrechten Durchschnitte auf die Achse.

Das Rad besteht, wie man in den vier Figuren sieht, aus starken Brettern von weißem

Tannenholze, indem dieses Holz nicht nur das Wasser nicht faͤrbt, sondern

auch wenig von der Einwirkung der Hize leidet. Um die Peripherie dieser

Raͤder vollkommen parallel mit der Achse zu erhalten, sind diese Bretter an

derselben mittelst zweier starken eiserner Reife aa zusammengehalten, die mit der Hand aufgezogen, und durch einen

Vorstekkeil befestigt sind, wie man in Fig. 2. sieht. Die beiden

Boͤden bb sind in dem Cylinder mittelst

einer Zunge verbunden, die in eine Furche des Cylinders paßt, Fig. 3. Ueberdieß

erhaͤlt es noch mehr Befestigung durch starke hoͤlzerne

Kreuzstoͤke, c, Fig. 1, welche mit den

vier Scheidewaͤnden d,

Fig. 4

correspondiren. Diese vier Scheidewaͤnde theilen den Hohlraum des Rades in

vier von einander abgesonderte Faͤcher.

Der vordere Baken des Rades, d.h. derjenige, der sich auf der Seite der

Roͤhren befindet, durch welche die Waschmittel eingelassen werden, hat vier

elliptische Fallthuͤren e, von welchen jede zu

einem der vier Faͤcher fuͤhrt. Diese Fallthuͤren werden

mittelst eines eisernen Schweifes gestellt, den man in einen Einschnitt 1

einfuͤhrt. Auf der anderen Seile, bei 2, fuͤhren sie einen Drehestift,

der sie fest haͤlt: uͤberdieß hat jede einen in das Holz

eingeschnittenen Griff. Die Achse des Rades ruht auf zwei Stuͤzen aus

Gußeisen A, die mit einer starken Reibungswalze zur

Verminderung der Reibung versehen sind. Diese Reibungswalze, und die Achse, die sie

fuͤhrt, ist in Fig. 5. in zwei Mal

groͤßerem Maßstabe dargestellt. A ist ein Rad aus Gußeisen,

welches eine Reibungswalze bildet. B ist das Ende der

Stuͤze aus Gußeisen. B' zeigt diese Stuͤze

von oben, und A' ist ein Durchschnitt dieses Rades. Die

Achse ist, gegen das linke Ende, Fig. 2 und 3, voll oder dicht, und

fuͤhrt zwei Rollen, wovon die eine, f, fest ist,

die andere, g, los laͤuft. Die Rolle f wird von einer Lauftrommel bewegt, die von einer

Dampfmaschine in Umtrieb gesezt wird.

Im Mittelpunkte des Rades befindet sich ein kleiner Cylinder aus Holz h, der mit dem Rade concentrisch ist, und mit jedem der

vier Faͤcher mittelst eines Loches in Verbindung steht. Diese Loͤcher

stellen demnach eine Verbindung zwischen den Faͤchern mittelst des Cylinders

h her. Die beiden Baken des Rades werden mittelst

Schraubenbolzen i kraͤftig an einander gezogen.

An der Vorderseite des Rades, d.h. an jener Seite des Bakens, wo die

Fallthuͤren sind, ist die Achse hohl, und laͤßt eine kupferne

Roͤhre k durch, die bei j offen ist. Diese Roͤhre steht in Verbindung mit den

Roͤhren l, m, n, die mit Haͤhnen versehen

sind. Diese Roͤhren, die man nach Belieben oͤffnen und schließen kann,

fuͤhren mittelst der Roͤhre kj in

das Innere des Fasses durch in den Dampf, durch l das

Seifenwasser, durch n das Wasser zum Ausspuͤlen.

(Man vergleiche obige Abhandlung und sehe die Roͤhren und den Einlaßhahn in

doppeltem Maßstabe in Fig. 6 dargestellt.)

Unter dem Rade ist eine Art von Eimer, B, aus Brettern,

welche zwei gegen einander geneigte schiefe Flaͤchen bilden. In demselben

werden die Fluͤssigkeiten gesammelt, die allenfalls durchschlagen, und durch

die Rinne C nach Außen abgeleitet.

D ist die Hoͤhe des Bodens, auf welchem das Rad

aufgestellt ist.

Die Art, wie das Wasser aus dem Rade gelassen wird, besteht hier in einer ganz neuen

Vorrichtung, welche wir beschreiben wollen.

An der Peripherie des Rades befinden sich, correspondirend mit den vier

Faͤchern, vier flache Haͤhne o. Diese

Haͤhne sind in Fig. 7. in zwei Mal

groͤßerem Maßstabe dargestellt. E zeigt sie von

oben gesehen; F im Laͤngendurchschnitte und G im Querdurchschnitte. Dieser Hahn besteht aus zwei

Messingplatten, die mit 6 gleich großen rechtwinkeligen Loͤchern versehen

sind, welche eben so groß sind, als die Fuͤllungen. Die Platten sind an der

Flaͤche, an welcher sie sich wechselseitig beruͤhren, sehr genau

zugeschliffen, und eine derselben ist fest, die andere beweglich. Die Weite, in

welcher sie sich uͤber einander bewegen, ist auf die Breite einer

Fuͤllung, oder eines Loches beschraͤnkt, so daß, wenn man die

bewegliche Platte rechts oder links bewegt, die Loͤcher oder leeren

Raͤume dieser Platte mit den Loͤchern oder mit den Fuͤllungen

der feststehenden correspondiren, und hiernach die Haͤhne oͤffnen oder

schließen, und das Wasser in den Faͤchern entweder zuruͤkhalten, oder

frei ausfließen lassen durch die 6 Oeffnungen. Die bewegliche Platte wird mittelst

einer sehr einfachen Bremse-Vorrichtung in Thaͤtigkeit gesezt, die man

in Fig. 8.

einzeln dargestellt sieht. Man sieht in Fig. 7. einen Stift r, der auf der beweglichen Platte befestigt ist. Diesem

vorne gegen uͤber sind zwei eiserne Hoͤrner s und s', die waͤhrend der Arbeit sich

irgendwo in t befinden, und gegen den Hahn die Stellung

halten, die man in Fig. 8. sieht. Die beiden Hoͤrner, die eine Art von Leitern

bilden, sind auf dem Bremse-Hebel u befestigt,

welchem man eine in der Richtung der Achse beschraͤnkte veraͤnderte

Lage geben kann, so zwar, daß in einer Richtung das Horn s die Stifte r der vier Haͤhne

waͤhrend der Bewegung des Rades druͤkt, und in der anderen Richtung

eine entgegengesezte Veraͤnderung der Lage der beweglichen Platte in Folge

der Wirkung des Drukes des Hornes s' Statt hat. Diese

beiden Bewegungen oͤffnen oder schließen die Haͤhne, und wenn man sich

in die Mitte der beiden aͤußersten Graͤnzen dieser Bremsung stellt,

hat die Oeffnung der Haͤhne mehr oder minder schwach Statt.

Man gibt dem Rade 18 Umdrehungen in Einer Minute. Vorne vor den Thuͤren

befindet sich eine Art von Tisch, worauf die Saͤke Nezes gelegt werden, die

man in die Raͤder schiebt, oder aus denselben heraus nimmt.

Wir fanden es dienlich, diese Maschine zu beschreiben, indem sie manche neue

Vorrichtung besizt, die an den alten Waschraͤdern, deren man sich an

englischen und franzoͤsischen Waschereien bedient, nicht vorkommen.

An diesen Waschraͤdern findet man zwar, wie an dem gegenwaͤrtigen, nur

vier Faͤcher; da jene aber nur zum Ausspuͤlen dieuen, so wird das

Wasser in dieselben nicht auf die hier angewendete Weise eingelassen. Das Wasser

gelangt durch eine Roͤhre in dieselbe, die vorne an dem aͤußersten

Ende eines der beiden Baken angebracht ist, wo sich eine Reihe von Lochern befindet,

die das Wasser in die Faͤcher eindringen lassen. Das Wasser fließt an diesen

Raͤdern durch Locher aus, die sich in dem Umfange derselben befinden.

Man hat bei den Waͤschereien bemerkt, daß die Waschraͤder (Dashwheels) große Kraft fordern, und, was nach dem alten

Baue derselben auch wahrscheinlich ist, viel Wasser brauchen. Daher auch die

verschiedenen Formen, die man diesen Raͤdern gab, um mittelst derselben die

Waͤsche auszuspuͤlen: Formen von so großer Mannigfaltigkeit, wie man

sie vielleicht noch bei keiner Maschine fand, die zu einem und demselben Zweke

dient.

Die Waͤschereien, welche bisher Waschraͤder brauchen, haben entweder

eine große Triebkraft, oder feine Waͤsche, weßwegen man sie bei

Batist- und Mußlinwaͤsche brauchte, nicht aber bei Calicots und

geduckten Stoffen, die andere Apparate fordern.

Tafeln