| Titel: | Der atmosphärische Webstuhl von C. W. Harrison in London. |

| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. CIX., S. 426 |

| Download: | XML |

CIX.

Der atmosphärische Webstuhl von C. W. Harrison in London.

Aus dem London Journal of

arts, Februar 1865, S. 73.

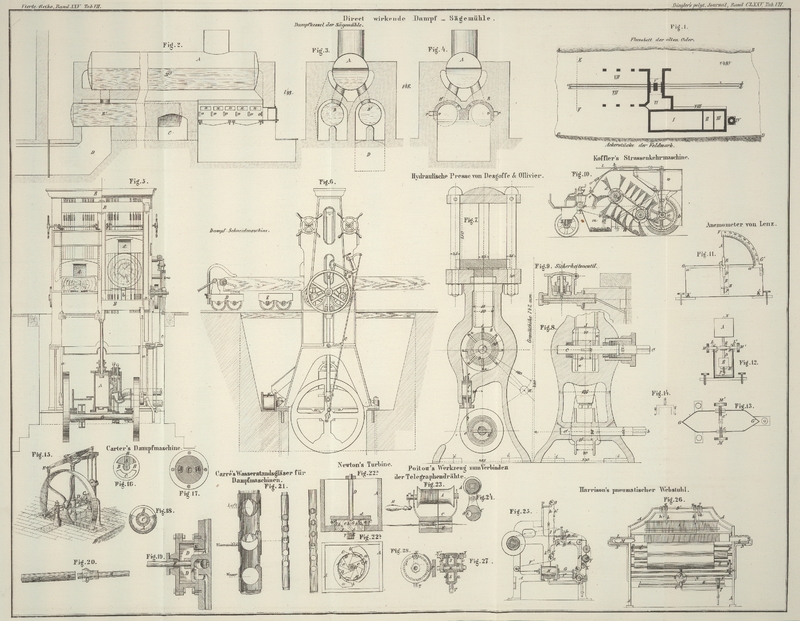

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Harrison's atmosphärische Webstuhl.

Bei dem von dem Civilingenieur Charles Weightman Harrison

in London (26, Lombard-street) erfundenen sogenannten

atmosphärischen oder pneumatischen Webstuhle (patentirt in England am 18. November

1862) werden die verschiedenen arbeitenden Theile mittelst Luftdruck in Bewegung

gesetzt.

Fig. 25 ist

ein verticaler Längendurchschnitt dieses Webstuhles;

Fig. 26 ist

die Vorderansicht desselben; dieselbe zeigt auch zugleich einen Längendurchschnitt

der Schützenkästen.

Fig. 27 ist

ein besonderer Verticaldurchschnitt der Vorrichtung zur Einführung der Luft, welche

die Schützen treibt;

Fig. 28 ist

eine Seitenansicht derselben.

A ist das Stuhlgestell, B

die Lade, welche sich in den oben im Nahmen befindlichen Schlitzen C vor und zurück bewegt und dabei von den

Antifrictionsrollen D getragen wird, welche längs der an

die Innenseiten des Rahmens entweder angegossenen oder in dieselben eingefügten

Leitschienen E laufen. In der Mitte der Lade sind an die

Welle d der Rollen die Schnüre F,

F' befestigt, von welchen die eine über die zwei Leitrollen a, b geht und an ihrem anderen Ende mit der Kolbenstange

G verbunden ist, die sich durch die beiden Böden des

horizontalliegenden und mittelst Bolzen an das Stuhlgestell (in dessen

Längenrichtung) befestigten Luftcylinders H bewegt. Der

Luftcylinder wird aus irgend einem passenden Behälter mit comprimirter Luft

versehen, wobei ein beliebiges gutes Ventilsystem angewendet wird, um die Luft

abwechselnd an jedem Ende des Cylinders ein- und austreten zu lassen und die

Kolbenstange in eine hin und her gehende Bewegung zu versetzen. An das

entgegengesetzte Ende der Kolbenstange ist die Schnur F'

befestigt, welche um die Leitrollen c, e, f geht und mit

ihrem anderen Ende an dem eisernen Haken an der Welle oder Achse d der Laderollen angehängt ist. Sobald die Luft in den

Cylinder eingelassen ist, theilt die alternirende Bewegung des Kolbens der Lade in

ihren Führungen eine vor- und zurückgehende Bewegung mittelst der Riemen F und F' mit, welche

dieselbe abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen ziehen und dadurch das

Anschlagen des Einschusses hervorbringen. Die Schäfte I,

I' sind an den Rollen g der Spindel g' mittelst der Riemen h

aufgehängt. Die unteren Theile der Schäfte sind durch die Riemen h' verbunden, welche um entsprechend angebrachte Rollen

herum zu den oben bei g befindlichen führen; diese in

der Abbildung nicht sichtbaren Rollen werden von der Welle k in Bewegung gesetzt. Durch die Uebertragung einer abwechselnd nach

beiden Richtungen hin stattfindenden Bewegung auf die Welle k werden die Schäfte auf und nieder gehen, und diese abwechselnde Bewegung

wird der Welle k eben durch die combinirte Leitrolle e mitgetheilt. Denn die Rolle e dreht sich in Folge der Reibung des Riemens F' um, so daß wenn letzterer sich hin und her bewegt, auch die Scheibe e sich in der einen oder anderen Richtung umdreht,

wodurch auch die Schäfte in Bewegung gesetzt werden. An jedem Ende der Lade ist ein

Schützenkasten L angebracht, welcher an seinen Seiten

geschlossen, aber an jedem seiner Enden offen ist. In diese Kästen tritt die Schütze

M ein und füllt sie zwar genau, aber doch nicht

luftdicht aus, damit eine unnöthige Reibung zwischen der Schütze und dem Kasten

vermieden wird. Die Schützenbahn besteht aus Glas oder Porzellan, oder die Schütze

selbst wird mit einem dieser beiden Materialien bekleidet. Mit den äußeren Enden der Kästen sind

die Luftleitungsröhren N, N' verbunden, von denen ein

Stück entweder biegsam hergestellt oder mit verschiebbaren Gelenken versehen wird,

damit dieselben den Bewegungen der Lade folgen können. Diese Röhren N, N' stehen an ihren entgegengesetzten Enden mit den

Hebeln O, O' in Verbindung; P ist ein unbeweglicher Halter (Unterlage), welcher die Vorrichtung zur

Vertheilung der Luft (das Pneumatom genannt) trägt. Q, Q' sind zwei Scheiben, welche in der Nähe ihres

Umfanges mit gleich weit von einander abstehenden Löchern i,

i versehen sind. Diese Scheiben sitzen auf einer Welle oder Spindel R fest, welche in Lagern rotirt, die an das Hauptgestell

befestigt sind. Die Enden der Röhren N, N' reichen bis

dicht an die Außenseiten der sich drehenden Scheiben und passen genau auf deren

Löcher i, so daß beim Rotiren der Scheiben der Reihe

nach jedes Loch dem Mundstück der einen oder anderen Luftleitungsröhre gegenüber

gebracht wird. S ist eine ringförmige, an den Halter P befestigte Luftkammer, an deren beiden

entgegengesetzten Seiten die sich drehenden Scheiben Q,

Q' so angebracht werden, daß die Kammer. luftdicht geschlossen ist. Jede

Seite der Kammer hat bloß eine Oeffnung k, k', welche in

der Verlängerung des Endes der Luftleitungsröhren N, N'

liegen. Aus dem Behälter mit der comprimirten Luft wird letztere durch die Röhre T in die Luftkammer S

geleitet. Auf die Welle R ist ein Sperrrad U aufgekeilt, welchem eine intermittirende rotirende

Bewegung bei jedem Vorwärtsgange des Kolbens in dem Cylinder durch einen kleinen

Sperrkegel l mitgetheilt wird, der von einem kurzen, die

Kolbenstange mit der Schieberstange V verbindenden

Kreuzkopfe fortgerückt wird. Die Bewegung wird auf folgende Weise regulirt: bei

jedem Zahne dreht sich das Sperrrad so weit um, daß eines von den Löchern i in der Scheibe Q oder Q' vor das Mundstück der Luftleitungsröhre N oder N' und vor die

gegenüber befindliche Oeffnung k oder k' in der Luftkammer gelangt, daher ein Luftstrahl durch

die eine oder andere von den Röhren N, N' hindurch in

den Schützenkasten geht, die Schütze aus demselben austreibt und sie nöthigt, quer

durch den Webstuhl zu schießen und in den entgegengesetzten Schützenkasten

einzutreten, aus welchem dieselbe ebenso durch einen hierauf in diesen eindringenden

Luftstrahl wieder ausgetrieben wird. Damit die Luft abwechselnd in jeden

Schützenkasten einströmen kann, werden die Löcher i in

der Scheibe Q so angebracht, daß sie nicht den Löchern,

sondern den Zwischenräumen zwischen diesen in der anderen Scheibe Q' gegenüberliegen. Da jede Bewegung der Scheiben gleich

dem halben Abstande der Mittelpunkte zweier Löcher i (in

ein und derselben Scheibe) ist, so folgt hieraus, daß die Löcher in beiden Scheiben

abwechselnd vor die Oeffnungen

k, k' in der Luftkammer gebracht werden und die Luft

also das eine Mal durch die Oeffnung k und die Röhre N, das andere Mal durch die Oeffnung k' und die Röhre N' in die

zugehörigen Schützenkästen gelangt.

Der zuletzt beschriebene Theil der Erfindung kann jedoch auf verschiedene Art

ausgeführt werden; man macht z.B. die Scheiben unbeweglich und läßt dagegen die

Kammer S sich umdrehen; dann decken sich die beiden

Lochreihen i, i in den zwei Scheiben, während die

Oeffnungen k, k' in der Kammer nicht auf einander

treffen, sondern so angebracht sind, daß die eine derselben vor das Loch i in der einen Scheibe, die andere aber vor den

Zwischenraum zwischen den Löchern in der zweiten Scheibe zu stehen kommt.

Die Bewegung des Zeugbaumes veranlaßt der Riemen F,

welcher an der Rolle W herstreicht und dieselbe durch

Reibung umdreht. Auf die Achse der Rolle W ist ein

Getriebe X befestigt (in der Zeichnung punktirt),

welches in ein entsprechendes Zahnrad Y auf der Welle

des Zeugbaumes Z eingreift und demselben eine rotirende

Bewegung für das Aufwickeln des Zeuges mittheilt. Die Rolle W und das Getriebe X sind durch ein Sperrrad

und einen Einfallhaken verbunden, damit die Rolle, wenn sie sich in Folge der in

umgekehrter Richtung stattfindenden Bewegung des Riemens F in entgegengesetztem Sinne bewegt, dieß thun kann, ohne das Getriebe

umzudrehen und so auch dem Zeugbaum eine intermittirende rotirende Bewegung

mitgetheilt wird. Um die Reibung zwischen dem Riemen und der Rolle W zu vergrößern, wird ein Kautschukstück an die Stelle

des Riemens befestigt, welche an der Rolle herstreicht.Nach einem Berichte im Observer, welcher in das

Mechanics' Magazine übergieng, hat der

atmosphärische Webstuhl vor Kurzem in London seine öffentliche Prüfung vor

einer Zahl Fabrikanten, Techniker etc. bestanden. Den bis jetzt

gebräuchlichen Maschinenwebstühlen wird in jenem Bericht das betäubende

Geräusch, großer Kraftverlust, Unregelmäßigkeit der Gewebe, großer

Oelverbrauch, unangenehmer Geruch in Folge der Berührung des Oeles mit der

warmen Oberfläche des Pickers etc. vorgeworfen und dieß erkläre die große

Zahl von Verbesserungen, welche seit Jahren in Vorschlag gebracht wurden,

sich aber nur auf Details erstreckten. Die großen Vorzüge des neuen Stuhles

sollen dagegen namentlich in der rascheren Arbeit bestehen, da das

Schiffchen wenigstens 240mal in der Minute stiege; bei der erwähnten Probe,

wo ein pneumatischer und ein gewöhnlicher Kraftstuhl unter denselben

Verhältnissen der Dampfkraft arbeiteten, wurde außer dieser

Geschwindigkeitsvermehrung noch der Wegfall der Fadenbrüche hervorgehoben;

ein bei der Probe Anwesender, der als praktisch mit der Weberei vertraut

bezeichnet ward, glaubte die durch die raschere Arbeit erzeugte

Productionsvermehrung auf wenigstens 25 Proc. veranschlagen zu können, was

bei einer jährlichen Production von 11,000 Yards für einen gewöhnlichen

Stuhl ein Mehr von 2800 Yards ergibt. Der Kraftbedarf eines pneumatischen

Stuhles wird zu 8/15 von dem eines gewöhnlichen angegeben (was ziemlich

unwahrscheinlich ist). Der neue Stuhl soll aber weiter aus gleichem

Garne ein entschieden besseres Gewebe als der alte liefern, weil bei ihm das

Schiffchen in mathematisch gerader Linie hin und her getrieben werde, und

habe auch das auf ihm bei der Probe dargestellte Gewebe unter dem Mikroskop

eine viel größere Regelmäßigkeit erkennen lassen. Endlich sollen noch die

Anlage- und Unterhaltungskosten wesentlich geringer und der neue Stuhl auch

für die Gesundheit der Arbeiter vortheilhafter seyn, da der 240mal in der

Minute zur Bewegung des Schiffchens ausgelassene Luftstrom eine Ventilation

der Arbeitsräume bewirte etc.Dagegen bemerkt ein Correspondent im Glasgow

Herald (Mechanics' Magazine vom 20.

Januar 1865), daß es mit großen praktischen Schwierigkeiten verbunden sey,

die Klappen, Kolben etc. vollkommen dicht zu halten, lange Röhrenleitungen

unter dem Fußboden anzubringen, welche jedem Webstuhle die comprimirte Luft

zuführen, eine Druckpumpe zum Comprimiren der Luft mittelst der

Dampfmaschine zu treiben, von einem auf der Hauptachse des Webstuhls

angebrachten Getriebe aus die Klappen zu bewegen etc., und daß dadurch der

Wegfall von 38 Bestandtheilen des bisherigen Maschinenwebstuhls mehr als

ausgeglichen werde.Uebrigens hat man schon vor zehn Jahren das betäubende Geräusch, welches eine

größere Zahl Kraftstühle durch das Schützenwerfen verursacht, dadurch zu

vermeiden gesucht, daß man die Treiber mit den Kolben kleiner Luftcylinder

verband, in welche aus einem Vorrathsbehälter comprimirte Luft eintrat, um

durch das plötzliche Verschieben der Kolben die Schützenbewegung zu

erzeugen; man s. die Beschreibung von Rob. Boyd's

geräuschlosem Maschinenstuhl im Jahrgang 1854 des polytechn. Journals, Bd.

CXXXII S. 181. A. d. Red.

Tafeln